陂頭米粉是連平縣陂頭人制作的傳統(tǒng)食品,是連平飲食文化的重要組成部分。

陂頭米粉主要產(chǎn)于陂頭鎮(zhèn)夏田村,采用當(dāng)?shù)鼐x優(yōu)質(zhì)大米,不含任何添加劑,原汁原味,是純有機(jī)綠色產(chǎn)品,口感柔軟細(xì)膩,滑爽,韌性好,宜炒宜煮,是陂頭人的傳統(tǒng)特產(chǎn),亦是陂頭鎮(zhèn)的特色品牌產(chǎn)品,深受廣大消費(fèi)者青睞,遠(yuǎn)銷(xiāo)省內(nèi)外。

陂頭米粉起源于何時(shí),已難于考證,但在傳承譜系中,亦可推斷起碼有100多年的歷史。陂頭人的祖先以超凡的智慧總結(jié)先人的經(jīng)驗(yàn),在民間傳統(tǒng)米粉加工的方法上不斷改進(jìn),增加一些制作工序,從而形成了具有陂頭特色的陂頭米粉。

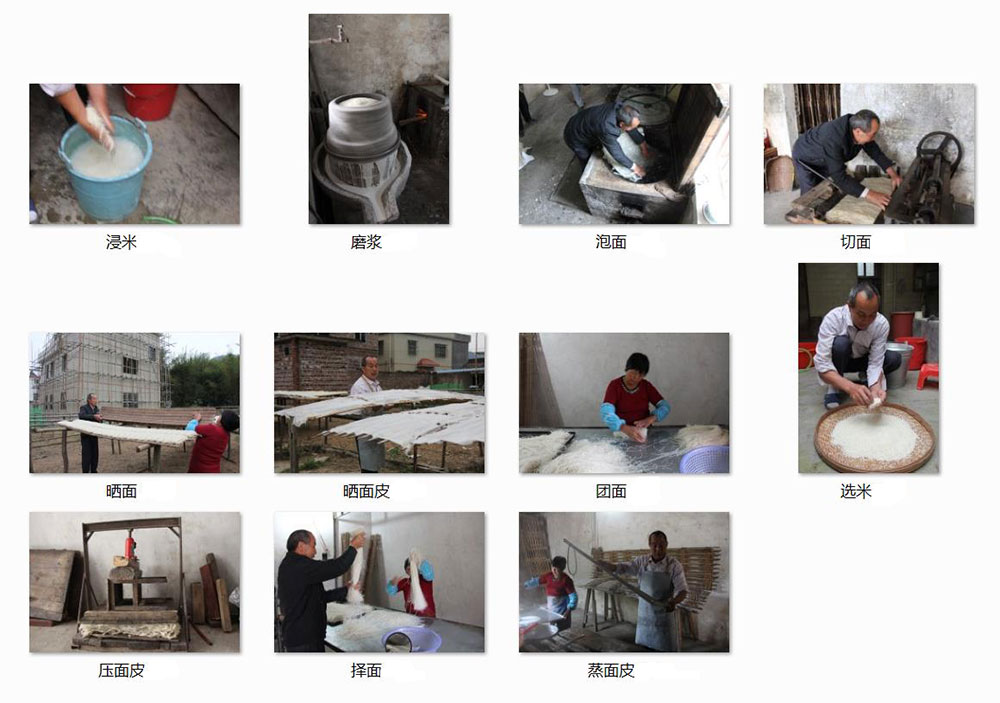

陂頭米粉傳統(tǒng)制作工藝獨(dú)特,特有濃郁的鄉(xiāng)土本色,其制作工藝一直以家族傳承和社會(huì)傳承而傳承下來(lái)。陂頭米粉制作的主要原料是優(yōu)質(zhì)大米和水,制作器具包括:桶(用于洗米、浸米)、磨石(人工拉力磨或電磨)、米漿桶、大鐵鍋、蒸面甑、面托(蒸面盤(pán))、油刷、竹刀(一般用竹片)、滾面筒、大竹笪、小竹笪、切面刀(或切面機(jī))、擇面和團(tuán)面臺(tái)等等。制作工序包括:選料、浸米、磨漿、蒸面皮、曬面皮、泡面、壓面皮、切面、擇面、團(tuán)面、曬面等十一道工序。陂頭米粉制作工序看似很簡(jiǎn)單,但實(shí)際操作是有很多講究的,制作技藝全憑長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)操作的積累。

陂頭米粉的制作工序:

1、選料:選擇陂頭出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)大米(即陂頭盆地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)大米,因?yàn)橼轭^屬石灰?guī)r地質(zhì)構(gòu)成,其水質(zhì)、土質(zhì)特別,種植出的大米香軟,故用陂頭米制作出來(lái)的米粉爽滑、清香、韌性好)。水要選用古井水或溪泉水。

2、浸米:用凈水將大米洗凈,一般沖洗一次或二次即可;將米放在水桶浸泡40分鐘左右,即可進(jìn)行磨漿。

3、磨漿:用磨石(用人力拉磨或電磨)把浸好的米進(jìn)行磨漿,磨漿時(shí)一邊放米一邊放適量的水。

4、蒸面(面皮):先將水放到大鐵鍋里加柴火將水煮沸騰,大鐵鍋上制作有木制推拉式蒸面甑,可把面托推拉進(jìn)里面去蒸。然后用油刷在面托上掃一層食用油(預(yù)防米漿粘面托),用預(yù)制好的勺子(一勺或二勺)把米漿盛滿,放到面托再鋪開(kāi)(一般米漿的厚度是0.5cm),蒸面30秒鐘即可。

5、曬面(曬面皮):從蒸面甑將面皮取出,先用竹刀(一般用竹片制成的刀片)在面托四周劃一下,使面皮與面托分離,然后掀起面皮,用木制滾筒把面皮滾起,再放到大竹笪(竹笪是用竹篾編織)鋪開(kāi)。一般大竹笪可放四托面皮,然后拿到室外竹架上曝曬。

6、泡面:把曬干的面皮用45℃溫水泡面,在溫水里掠過(guò)即可。

7、壓面:然后將泡過(guò)的面皮重疊起來(lái),用濕布覆蓋包裹1小時(shí)左右,使面皮濕潤(rùn),再用重物壓面、使其平整。

8、切面:通常用三至四托面皮疊在一起,用平直板條定位人工切面,一般切出的面條(面絲)厚度為0.5cm至0.8cm。

9、擇面(分面):把切好的面絲放在擇面臺(tái)進(jìn)行擇分(分類(lèi))。將長(zhǎng)面絲、短面絲、碎面絲分類(lèi)放置在團(tuán)面臺(tái)上。

10、團(tuán)面:團(tuán)面就是把面絲捆成團(tuán)(地方方言就是把面絲團(tuán)成一節(jié)一節(jié),一節(jié)就是一捆,也叫做“一扎”),一般是長(zhǎng)面絲包著短面絲捆成一扎,每扎長(zhǎng)28公分,重約3.3兩,即三扎一斤重。

11、曬干:把團(tuán)好的面(成品米粉)放在小竹笪,放置室外在陽(yáng)光下曝曬,以粉條用手輕折會(huì)斷為曬干。將曬干的米粉放在干燥通風(fēng)處。

這樣,具有連平特色的陂頭米粉就做好了。

在上個(gè)世紀(jì)七十年代之前,陂頭鎮(zhèn)(含貴東)大部分農(nóng)家均會(huì)在秋冬農(nóng)閑時(shí)期,選擇晴朗陽(yáng)光天氣,用傳統(tǒng)工藝制作幾十斤乃至上百斤陂頭米粉(亦叫“面仔”)備用。陂頭米粉主要用于逢年過(guò)節(jié)接待來(lái)客,是熱情招呼客人的傳統(tǒng)食品;其次作為慰問(wèn)禮品,早期民間流傳一種風(fēng)俗,凡是慰問(wèn)傷病者,都會(huì)帶上幾節(jié)(扎)“面仔”(一般是三節(jié),寓意“生”)作慰問(wèn)品;再者是作為快速食品備用。農(nóng)忙季節(jié),做農(nóng)活回來(lái),通常回家后用米粉下湯或炒粉,快速省時(shí),解饑解渴。改革開(kāi)放后,只有部分農(nóng)家看準(zhǔn)市場(chǎng)商機(jī),開(kāi)辦米粉加工家庭作坊,一直效益甚佳,收入可觀。有的農(nóng)戶還購(gòu)置了切面機(jī)和把人力磨石改裝成電磨,用傳統(tǒng)制作工序制作陂頭米粉更省時(shí)快捷,提高經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)在,大部分農(nóng)家已很少自行制作了。現(xiàn)在作為慰問(wèn)禮品的陂頭米粉已被市場(chǎng)上包裝的“快食面”和水果、補(bǔ)品所取代。

現(xiàn)在陂頭米粉銷(xiāo)往省內(nèi)外,市場(chǎng)前景很好。因此,希望通過(guò)對(duì)陂頭米粉傳統(tǒng)制作工藝技藝的探究,使陂頭米粉這一文化遺產(chǎn)能得到更好的保護(hù),并得于傳承和開(kāi)發(fā)利用,把家庭作坊式生產(chǎn)改進(jìn)成流水線現(xiàn)代化作業(yè)或能形成產(chǎn)業(yè)鏈,將更好地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

陂頭米粉制作技藝于2015年3月被列入第五批河源市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目名錄。